INDICE

L’attenzione al tema della sostenibilità si è molto acceso negli ultimi decenni: parole come green fashion o eco-fashion si leggono sempre più spesso nelle etichette dei capi che acquistiamo. Sia le piccole firme che le grandi imprese realizzano campagne pubblicitarie per enfatizzare la ridotta impronta ambientale delle loro produzioni.

Questo perché i consumatori stanno diventando sempre più attenti ai loro acquisti, privilegiando soluzioni alternative ai capi sintetici ed alla fast fashion. Non ci si accontenta più di indossare bei capi, ma ci si interessa anche al modo in cui vengono realizzati.

E non a torto: ci siamo mai domandati quanti litri di acqua sono necessari per produrre una semplice maglietta? Secondo la stima dello European Parliamentary Research Service, 2700 litri. Per non parlare poi delle fibre e dei coloranti sintetici utilizzati e delle emissioni di anidride carbonica generate dai processi produttivi.

Anche la fashion industry è una dei grandi protagonisti dell’inquinamento ambientale. Per questo sempre più di frequente sentiamo parlare di moda sostenibile o green fashion, e di eco-etichette.

Green fashion: di cosa si tratta

Nell’epoca dove tutto è accelerato, ed anche le mode passano in fretta, non si è pensato all’impatto ambientale dell’industria del fast fashion. La moda “usa e getta” non è più sostenibile: non è accettabile che annualmente siano utilizzati 93 miliardi di metri cubi d’acqua solo per sostenere il settore tessile.

Per questo tra consumatori ed imprese stanno nascendo nuove sinergie per attuare un vero e proprio cambiamento: basta poliestere, coloranti e fibre sintetiche. Al loro posto lasciamo spazio alle materie prime di origine vegetale, materiali riciclati e prodotti biologici. È proprio in questo scenario che si pone la green fashion o eco-fashion, quale progetto volto a sensibilizzare, tramite la moda, ai problemi ambientali.

Secondo una ricerca condotta da Retail Institute Italy si prevede una crescita esponenziale del mercato mondiale della moda green. Mentre nel 2019 si è raggiunto un valore di quasi 6,35 miliardi di dollari, nel 2023 si stima che il mercato raggiungerà gli 8,25 miliardi, per arrivare ai 15,2 miliardi nel 2030. Questo incremento è dovuto alla maggiore attenzione che si pone, e si porrà, alla salute delle persone e del pianeta. Stiamo assistendo alla nascita di una nuova coscienza per una moda etica e sostenibile.

Ma al di là di queste previsioni, la situazione attuale è ben diversa. La Water Witness International ha di recente pubblicato un report nel quale descrive le conseguenze disastrose della fast fashion nelle zone del Sudafrica e della Tanzania. In particolare, vengono segnalati 50 marchi di moda low cost che sfruttano i territori africani per la produzione di capi di abbigliamento di scarsa qualità. I fiumi vengono irrimediabilmente inquinati dai coloranti artificiali utilizzati, segnando un Ph corrispondente a quello della candeggina. E questo purtroppo è solo uno dei tanti esempi che si sono proposti negli anni.

L’impatto ambientale dell’industria tessile

Analizziamo di seguito l’impatto che la fashion industry esercita sull’ambiente:

- Consumo di acqua. L’industria tessile necessita di importanti quantità di acqua. Nel 2017 il report The Pulse of the Fashion Industry ha stimato che nel 2015 l’industria tessile è stata responsabile del consumo di 79 miliardi di metri cubi di acqua, ossia il quantitativo sufficiente per riempire 32 miliardi di piscine olimpioniche.

- Inquinamento idrico. Secondo la European Environment Agency circa il 20% dell’inquinamento idrico è causato dall’industria tessile, con gravi conseguenze per i lavoratori e per le zone dove sono localizzate le industrie. Inoltre, il lavaggio di indumenti sintetici rappresenta il 35% di rilascio di microplastiche primarie nell’ambiente. Si stima, infatti, che annualmente circa mezzo milione di tonnellate di microfibre di plastica vengano rilasciate nell’oceano in seguito ai processi di lavorazione e lavaggio di tessuti a base di plastica.

- Emissioni di gas. La produzione tessile genera 15-35 tonnellate di CO2 per tonnellata di tessuto, circa il 10% delle emissioni globali di carbonio sono attribuibili all’industria della moda. Il suo contributo è più alto anche di quello dell’industria della comunicazione e delle bibite.

- Rifiuti tessili. Le abitudini sono cambiate molte anche in questo settore. Infatti, oggi si tende a gettare nei rifiuti un indumento che non si utilizza più piuttosto che donarlo o riutilizzarlo. La Changing Markets Foundation stima che nell’arco di 15 anni (2015-2030) si giungerà a produrre oltre 102 milioni di tonnellate di abiti, che saranno destinati a diventare rifiuti difficilmente smaltibili.

L’impatto dell’industria tessile sull’ambiente è innegabile, e la causa principale è il modello di business denominato fast fashion.

Fast fashion VS slow fashion

Prima degli anni Novanta si acquistavano vestiti solo per esigenza, e venivano privilegiati capi più costosi e di buona fattura.

Poi qualcosa è cambiato: la moda è diventata accessibile a tutti ed è iniziata l’era della fast fashion. Si tratta di un modello di business che si basa sulla produzione di massa, prezzi bassi e grandi volumi di vendita. Troppo spesso ci si affida a brand che riescono a garantire capi di tendenza a prezzi stracciati, soddisfacendo così l’esigenza di essere sempre alla moda. Questo ha portato ad un importante aumento della produzione, con conseguente crescita degli indumenti utilizzati e poi scartati.

L’esatto contrario della fast fashion è la slow fashion, che si propone di promuovere un sistema di produzione ecosostenibile. Da un lato, si preoccupa di utilizzare materie prime di qualità, e dall’altro lato di assicurare che i processi produttivi avvengano nel rispetto dell’ambiente. I capi di abbigliamento sono realizzati con materiali ecologici o addirittura riciclati, e sono progettati per essere più duraturi nel tempo.

Purtroppo però, optare per la slow fashion non è sempre facile ed immediato. Infatti, le etichette negli abiti non ci permettono sempre di capire se il nostro capo segua o meno i dettami della green fashion.

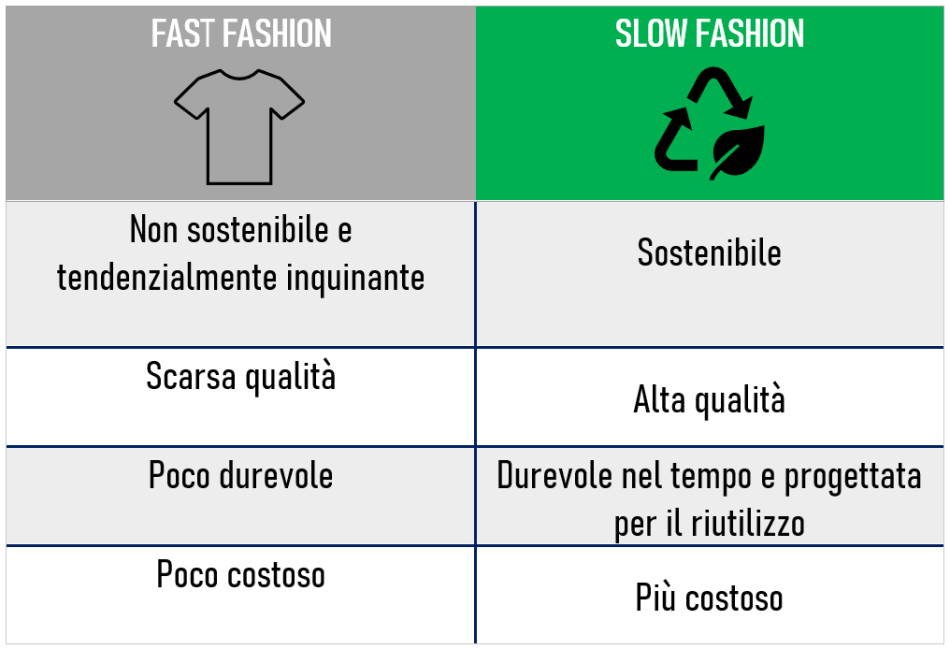

La seguente tabella sintetizza le differenze tra i due modelli di business.

Esempi di green fashion

Fortunatamente la slow fashion sta sollevando un forte interesse dalle grandi case di moda. Sono proprio queste aziende che stanno incentivando il passaggio da fast fashion a slow fashion. Si veda ad esempio la partnership tra Thèlios e Stella McCartney per la realizzazione di occhiali dotati di bio-lenti composte da olio di ricino, in commercio dalla primavera 2021.

Per limitare gli aspetti negativi della lavorazione del cuoio lamentati dagli ecologisti e anche dagli animalisti, si sono ricercate delle soluzioni alternative:

- La startup californiana MycoWorks ha sviluppato la tecnologia Fine Mycelium, ossia una sorta di cuoio vegetale ricavato dai miceli dei funghi. Il noto brand Hermès ha di recente comunicato che utilizzerà questa tecnica green per proporre il modello di borsa Sylvania, in pelle vegetale.

- L’azienda Vegea ha realizzato, con l’obiettivo di promuovere la scoperta di nuovi materiali ecosostenibili tramite l’integrazione tra la chimica e l’agricoltura, la Grape Leather. Si tratta di una pelle che si ricava dagli scarti dell’industria vinicola, grazie alla quale l’azienda 100% made in Italy nel 2017 si è aggiudicata il prestigioso Global Change Award della HeM Foundation.

- La società Ananas Anam ha perfezionato Piñatex, una fibra tessile derivata dalle foglie dell’ananas. Nel 2018 con questo materiale sono state realizzate delle sneakers Hugo Boss. Ci sono molte altre proposte che sfruttano le fibre vegetali dei frutti, ad esempio Offsetwarehouse, Fruitleather, Orange Fiber.

Ma l’attenzione si è posta anche sulle fibre tessili, come ad esempio:

- L’azienda DuPont ha realizzato il tessuto Sorona, un innovativo poliestere ottenuto dalla lavorazione del mais.

- Gucci nel 2016 è stato il primo marchio ad utilizzare il nylon rigenerato ECONYL®. Si tratta di un materiale ricavato dalle reti da pesca o da vecchi tappeti in nylon.

Strategie per un’Europa più sostenibile

Tra le priorità sulle quali l’Europa si è proposta di concentrarsi tra il 2019 e il 2024 troviamo anche il progetto Green Deal Europeo. Un piano di intervento che mira alla drastica riduzione dell’impatto ambientale nel continente europeo. Ciò grazie ad un’economia efficiente e competitiva dal punto di vista delle risorse rinnovabili.

In questa prospettiva, nel marzo 2020 la Commissione Europea ha adottato il piano di azione per l’economia circolare. Questo sollecitava la progettazione di prodotti maggiormente ecocompatibili e la riduzione della produzione di rifiuti in vari settori economici, tra i quali quello tessile.

Più di recente, nel febbraio 2021, il Parlamento Europeo ha varato un nuovo piano di azione per l’economia circolare. L’obiettivo da raggiungere è un’economia sostenibile, libera da sostanze tossiche e totalmente circolare entro il 2050.

La strategia europea può essere sintetizzata nei seguenti punti.

Modello di business circolare

Secondo il Briefing del Parlamento Europeo del 2016, “l’economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile”. Ciò significa che dopo aver sfruttato un bene per la sua funzione, tutte le sue componenti possono essere separate e reintrodotte nel ciclo economico per assumere diverse forme. Così facendo si allunga la vita di ogni prodotto, riducendo sensibilmente l’ammontare di rifiuti.

I vantaggi che derivano dalla piena adesione a questo modello di business sono:

- minore impatto ambientale;

- maggiore disponibilità di materie prime;

- prodotti più duraturi capaci di migliorare la qualità di vita delle persone;

- più posti di lavoro: si stima infatti che entro il 2030 in Europa, grazie all’economia circolare, ci potranno essere migliaia posti di lavoro in più.

Linee guida per la raccolta dei rifiuti tessili

A tal riguardo, il progetto Resyntex ha l’obiettivo di migliorare l’approccio alla raccolta dei rifiuti, soprattutto tessili, facendo leva anche sulla consapevolezza del pubblico. Più nello specifico, sfruttando la simbiosi industriale, si mira a produrre materie prime secondarie, partendo dai rifiuti tessili non sostenibili.

Istruire e rendere più consapevoli i consumatori

Nell’attuazione di un più ampio progetto di educazione agli acquisti sostenibili tramite una diffusa sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente, si pone l’ambizioso piano di Allbirds. Il noto brand di scarpe ha, infatti, proposto l’utilizzo di eco-etichette, con l’obiettivo di rendere chiare e trasparenti le informazioni riguardanti determinati prodotti.

Green fashion ed etichette

Alcuni importanti brand di abbigliamento hanno suggerito un sistema di eco-etichette per esaltare i pregi, in termini di sostenibilità ambientale, delle loro proposte di green fashion. A fare da apripista è stato il brand Allbirds, il quale aveva iniziato ad indicare nell’etichetta del prodotto i dati relativi alle emissioni di CO2 generate dal ciclo produttivo. Ma c’è di più, perché sempre Allbirds ha dato il via ad una campagna per sollecitare l’intera industria tessile ad uniformarsi a questa forma di etichettatura.

L’organizzazione non-profit Lab2030 propone di introdurre un sistema “a semaforo”, similmente a quanto previsto per gli alimenti, per rendere gli acquirenti più consapevoli. L’etichetta dovrebbe prevedere l’indicazione dei materiali utilizzati, dell’emissione di carbonio e dell’impatto ambientale del capo.

Si tratterebbe di una idea rivoluzionaria, che potrebbe condurre a cambiamenti concreti. La speranza è quella di innescare una reazione a catena, che possa condurre i brand a rilanciare “al ribasso” affinando le tecniche di produzione in chiave ecosostenibile.

Come si ottengono le eco-etichette?

Le certificazioni ecologiche sono volontarie. L’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) ha istituito una serie di standard di gestione ambientale, all’interno dei quali si individuano tre tipologie di etichette ambientali:

- Etichette ambientali tipo I : la certificazione è data da un organismo indipendente. Prevedono il rispetto di vari limiti specifici, stabiliti con metodo scientifico, definiti per ciascuna tipologia di prodotto. Un esempio è il marchio Ecolabel, di cui diremo nel paragrafo successivo.

- Autodichiarazioni ambientali tipo II : riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti. Devono essere rispettati determinati requisiti di contenuto e di informazioni che vengono comunicate. Non è richiesto l’intervento di un organismo certificatore. Ne sono un esempio il marchio “Riciclabile” o “Compostabile” che si trova nel prodotto.

- Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO tipo III : si basano sull’analisi del ciclo di vita di ciascun singolo prodotto, in virtù di regole definite nelle PCR (Product Category Rules ) discusse fra i vari stakeholder.

Marchio Ecolabel

L’Unione Europea, con il Regolamento 880 del 1992, ha istituito il marchio Ecolabel, che rappresenta una vera e propria eccellenza ambientale. Si tratta di un’etichetta ecologica, la quale certifica che i prodotti commercializzati, o i servizi erogati, rispettino determinati standard ecologici. L’obiettivo è quello di promuove la produzione sostenibile, lo sviluppo di prodotti più durevoli e riciclabili e l’economia circolare come modello di business.

Il marchio Ecolabel

Ad oggi l’etichetta Ecolabel è disciplinata dal Regolamento CE 66/2010, in vigore in 28 Paesi dello Spazio Economico Europeo.

Apporre questa etichetta è una scelta volontaria del produttore, il quale nella sua attività coniughi elevati standard prestazionali ad esigenze di ecocompatibilità. Tuttavia, per poter ottenere la certificazione Ecolabel è necessario rispettare selettivi criteri che verificano che tutto il ciclo di vita del prodotto o del servizio sia a ridotto impatto ambientale.

La prestazione ambientale è valutata con lo strumento del Life-Cycle Assessment (LCA), attraverso il quale è possibile misurare scientificamente l’impatto di un prodotto sull’ambiente. Questa analisi viene condotta tramite il metodo cradle to grave, ossia “dalla culla alla tomba”, soffermandosi su tutte le singole fasi del ciclo produttivo. Dalla ricerca delle materie prime, e fino allo smaltimento del prodotto, saranno valutati lo sfruttamento di risorse naturali e la quantità delle emissioni generate.

Quando un prodotto presenta l’etichetta Ecolabel, garantisce:

- ridotto impatto ambientale, in quanto è fortemente limitato utilizzo di sostanze dannose per la salute e l’ambiente;

- qualità del prodotto e delle prestazioni in termini ecologici ed ecosostenibili;

- certificazione garantita da un soggetto terzo, il quale verifica la sussistenza dei presupposti per l’ottenimento della etichetta;

- valutazione della sussistenza dei requisiti prefissati dalla legge sulla base di rigorosi criteri scientifici attraverso la metodologia LCA.

I vantaggi delle eco-etichette per il green fashion

Le eco-etichette per la green fashion sono un potente strumento nelle mani dell’azienda: se intelligentemente utilizzate possono fondare una proficua strategia di marketing e comunicazione. Esse infatti caratterizzano in modo distintivo un prodotto ecocompatibile rispetto alla generalità dei beni comunemente in commercio.

Bisogna tenere presente che le caratteristiche ecologiche di un prodotto non sono verificabili da parte del cliente. Queste infatti riguardano per lo più i processi produttivi, che non sono tangibili nemmeno dopo l’acquisto e l’utilizzo del prodotto stesso. Per questo motivo è importante evidenziare, tramite il sistema di etichettatura, gli sforzi compiuti per la realizzazione di un prodotto ecosostenibile.

A marzo 2021 sono state concesse 1.892 licenze (ove per licenza si intende un contratto con Ecolabel UE) per 78.071 nuovi prodotti sul mercato dell’Unione Europea. Questi dati evidenziano una crescita dell’8% delle licenze assegnate, e del 3% dei prodotti “aggiudicati”, rispetto al settembre 2020. Sicuramente un risultato significativo in termini di interesse collettivo alla produzione e all’erogazione di servizi ecocompatibili.

Ma allo stesso tempo cresce la diffidenza del consumatore in riferimento alla veridicità delle eco-etichette. Da un lato l’eccessiva proliferazione fa dubitare della genuinità delle auto-dichiarazioni o delle certificazioni. Dall’altro lato, purtroppo sempre più spesso si ha notizia di vere e proprie strumentalizzazioni di obiettivi ecologici per finalità pubblicitarie.

Attenzione al greenwashing

L’espressione greenwashing deriva dalla combinazione di due parole inglesi: green e whitewashing. Con la prima ci riferisce al mondo ecologico, con la seconda si intende l’attività di occultare o dissimulare qualcosa. Con questo termine, infatti, si intende quella strategia di comunicazione e marketing sleale, utilizzata per distogliere l’attenzione del consumatore dai processi aziendali poco green. L’obiettivo è rafforzare gli aspetti positivi, avvalendosi di green claims, ossia di campagne pubblicitarie che lascino intendere un interesse dell’azienda all’ecosostenibilità.

Di recente anche Greta Thunberg ha fatto sentire la sua voce su questo tema. La paladina della tutela ambientale ha riaffermato l’esigenza che la fashion industry si impegni concretamente al raggiungimento di obiettivi green, senza strumentalizzazioni tese a condizionare erroneamente le scelte dei consumatori.

Le aziende, dal canto loro, dovrebbero adottare politiche di trasparenza per dimostrare il loro effettivo impegno nella produzione ecosostenibile. Ad esempio, utilizzare un sistema di eco-etichette per esaltare la green fashion è un ottimo modo per sensibilizzare maggiormente i consumatori. Questi ultimi, poi, dovrebbero aprirsi ad una nuova e necessaria cultura dell’ecocompatibilità, senza farsi trarre in inganno dalle false promesse.

Come sostenere la green fashion

Lo European Parliamentary Research Service, nel briefing Environmental impact of the textile and clothing industry. What consumers need to know, propone ai consumatori diversi modi per far fronte a questi problemi ambientali:

- affidarsi a marchi che adottano processi produttivi ecosostenibili e con eco-etichette green fashion;

- acquistare meno vestiti ma di maggiore qualità. Questo è l’obiettivo della slow fashion sopra menzionata;

- optare per il vintage. Sicuramente acquistare e vendere capi di abbigliamento di seconda mano è una scelta ecologica, e ad oggi ci sono numerosi strumenti che agevolano questa pratica. Ad esempio Vestiarie Collective, un marketplace che si occupa di vendita di capi di abbigliamento ed accessori usati di alta moda. Inoltre, ci sono anche molte applicazioni che possono essere utilizzate al proposito da privati, come Vinted o Depop.

Immagine di copertina: Fashion vector created by pikisuperstar – www.freepik.com